みなさんこんにちは。秋に咲く花々も満開の今日この頃いかがお過ごしですか。十月も後半に差し掛かり、時の流れが早く感じます。オーセブンのCAD設計室からのお便り、英国ガーデンのお便り続編をお届けいたします。

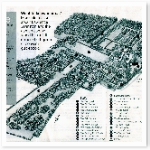

フランスで育ったアメリカ人のローレンス・ジョンストンが 1907年にヒドコート・マナーに移り住み 40年の歳月をかけて完成させた庭。

アーツ&クラフト運動や ガーデン・デザイナーのジーキルなどの影響を受けつつ独学で園芸を学び自ら中国やアフリカなどプラントハンティングもして 新種の植物なども庭に植えた。

その2では 英軍隊の仕事も退役し 庭に専念できるようになって作られた庭を見てみましょう。

円柱庭園や支柱庭園を作り始めました。1927年母親が亡くなり 翌年 このロングウォークを作りだします。生垣はシデノキ。1929年(58歳)キリマンジャロ、1933年(62歳)中国とプラントハンティングにでかけています。

ロング・ウォークは2期に分けて工事が進められたようです。第1段階はガゼボから小川にかかる橋の先 ほぼ半分の長さまで 第2段階が最後の門柱まで作られたようです。

まったく抽象的な形ではあっても 記念碑的な形状で 静粛な印象である。また一方基壇から伸び上がっていく形は躍動的な印象もある。

この庭は全体に傾斜地にあり 一番上に芝のじゅうたんが敷かれており 階段でおりていくと バラなどの花がさき 勾配なりに 小川へ下っていくロケーションになっています。

左右対称形に作るなら 傾斜地を均すか ロング・ウォークと平行に作ることになるのでしょう。そうしなかったのは 鎮魂とか慰霊というのではなく 純粋に庭として作ることにしたのだと思います。

同じ大きさの列柱をL型に配置して空間を引き締めて 芝のじゅうたんを挟んで 8本の列柱を置いています。芝の絨毯の先にロック・バンクのヒイラギが立ち上がっています。

庭を造ったジョンストンは 資料となるようなものを一切残していないということです。それが 勝手な想像をめぐらすことが出来て 楽しませてくれます。実際に現場で生垣をくぐって見たときは 驚きを感じました。

この軸が この庭の一番高い位置にある峰のような軸です。それにガゼボで ロングウォークの軸が直角に交差しています。

アルハンブラ宮殿のライオンのパティオ(中庭)は列柱とアーチで作られた回廊で囲まれています。支柱庭園のイメージは ヨーロッパの回廊をめぐらした中庭あたりにあるのかもしれませんね。

大きな宮殿には 大広間があり 多くの客人が集う。この庭は舞台があり 人が集ってパーティーをするのかなと考えていたら パンフレットには 沈思黙考 精神安定のために作られたと書いてありました。

ヒッドコート・マナーにはジョンストン個人用の教会があるが プランの形状から教会のような意識があるのかもしれない。

たまたま大きなブナの木があったために(危険になったので 切り倒され ブナの若木が植えられている) その木を舞台の中心にしてこの庭が出来たのかもしれない。

たたみ2畳の茶室を作り心を静めることを考える人もいれば これだけ大きい(幅32m舞台から端まで80m)空間を作ることで成すことができると考える人もいる。 人間いろいろですね。

睡蓮を見る池がありました。そのそばには 温室があり珍しい植物を育てていたということです。

ヒッドコート・マナー・ガーデンは実にきれいに整備されていました。しっかりメンテナンスをしているのは ナショナル・トラストというイギリスのボランティア組織です。

ピーターラビットの原作者であるヘレン・ビアトリクス・ポターが 童話作家として成功し 安定した著作権料と両親からの遺産で 湖水地方の美しさを守ろうと 土地を買い上げた。これがナショナルトラスト運動をリードして 大きな組織となり イギリスの文化遺産や景観を守っている。

庭を維持して 美しくしておくことが どれだけ大変かを知っているジョンストンが 最後に 庭をナショナルトラストに委ねたのは まさに正鵠を得た判断だったと実感しました。

庭は維持管理しなければ数年 いや数ヶ月でだめになることもある。手をかけていくには まさにボランティアしかない。世界中から見に来る人に満足感を与えれるのは 「庭」がすばらしいことと きれいに「維持」されていることに他ならない。維持し続けることの大切さを痛感させられた。

ヒッドコート・マナー・ガーデン、 キフツゲート・コート・ガーデン、 シシングハースト・キャッスル・ガーデンは ほぼ同時代に庭作りを始めた。それも互いに近い場所で。庭を造った人は素人で お互いに見せ合い 話し合って作っていったのだろう。これらの庭を 数日の間に見ることが出来たことは大変勉強になりました。

フランスで育ったアメリカ人のローレンス・ジョンストンが 1907年にヒドコート・マナーに移り住み 40年の歳月をかけて完成させた庭。

アーツ&クラフト運動や ガーデン・デザイナーのジーキルなどの影響を受けつつ独学で園芸を学び自ら中国やアフリカなどプラントハンティングもして 新種の植物なども庭に植えた。

その2では 英軍隊の仕事も退役し 庭に専念できるようになって作られた庭を見てみましょう。

円柱庭園や支柱庭園を作り始めました。1927年母親が亡くなり 翌年 このロングウォークを作りだします。生垣はシデノキ。1929年(58歳)キリマンジャロ、1933年(62歳)中国とプラントハンティングにでかけています。

ロング・ウォークは2期に分けて工事が進められたようです。第1段階はガゼボから小川にかかる橋の先 ほぼ半分の長さまで 第2段階が最後の門柱まで作られたようです。

手前のブリッジよりガゼボまで約45m。上り勾配。 | ||||

|  |  |  |  |

|  |  |  |  |

橋が一番低い位置 生垣が不連続だから高低差が目立ちません。 | ||||

|  |  |  |  |

|  |  |  |  |

まったく抽象的な形ではあっても 記念碑的な形状で 静粛な印象である。また一方基壇から伸び上がっていく形は躍動的な印象もある。

この庭は全体に傾斜地にあり 一番上に芝のじゅうたんが敷かれており 階段でおりていくと バラなどの花がさき 勾配なりに 小川へ下っていくロケーションになっています。

左右対称形に作るなら 傾斜地を均すか ロング・ウォークと平行に作ることになるのでしょう。そうしなかったのは 鎮魂とか慰霊というのではなく 純粋に庭として作ることにしたのだと思います。

同じ大きさの列柱をL型に配置して空間を引き締めて 芝のじゅうたんを挟んで 8本の列柱を置いています。芝の絨毯の先にロック・バンクのヒイラギが立ち上がっています。

庭を造ったジョンストンは 資料となるようなものを一切残していないということです。それが 勝手な想像をめぐらすことが出来て 楽しませてくれます。実際に現場で生垣をくぐって見たときは 驚きを感じました。

古代遺跡の列柱のように 林立する 面白い形。左右対称のようで違う。 | ||||

|  |  |  |  |

|  |  |  |  |

この軸が この庭の一番高い位置にある峰のような軸です。それにガゼボで ロングウォークの軸が直角に交差しています。

アルハンブラ宮殿のライオンのパティオ(中庭)は列柱とアーチで作られた回廊で囲まれています。支柱庭園のイメージは ヨーロッパの回廊をめぐらした中庭あたりにあるのかもしれませんね。

Stilt Garden(支柱庭園)stiltは竹馬とか高足などの意味もある。 | ||||

|  |  |  |  |

大きな宮殿には 大広間があり 多くの客人が集う。この庭は舞台があり 人が集ってパーティーをするのかなと考えていたら パンフレットには 沈思黙考 精神安定のために作られたと書いてありました。

ヒッドコート・マナーにはジョンストン個人用の教会があるが プランの形状から教会のような意識があるのかもしれない。

たまたま大きなブナの木があったために(危険になったので 切り倒され ブナの若木が植えられている) その木を舞台の中心にしてこの庭が出来たのかもしれない。

たたみ2畳の茶室を作り心を静めることを考える人もいれば これだけ大きい(幅32m舞台から端まで80m)空間を作ることで成すことができると考える人もいる。 人間いろいろですね。

芝の劇場を西側(舞台のある方)から入る | ||||

|  |  |  |  |

睡蓮を見る池がありました。そのそばには 温室があり珍しい植物を育てていたということです。

池は4m×12m程度の小さい池でした。 | ||||

|  |  |  |  |

|  |  |  |  |

ローズ・ウォークの径の突き当たりに 白い藤棚の下に白いシートに座るご夫婦。 | ||||

|  |  |  |  |

|  |  |  |  |

ジョンストンの個人教会だった。今は展示場。 | ||||

|  |  |  |  |

ピーターラビットの原作者であるヘレン・ビアトリクス・ポターが 童話作家として成功し 安定した著作権料と両親からの遺産で 湖水地方の美しさを守ろうと 土地を買い上げた。これがナショナルトラスト運動をリードして 大きな組織となり イギリスの文化遺産や景観を守っている。

庭を維持して 美しくしておくことが どれだけ大変かを知っているジョンストンが 最後に 庭をナショナルトラストに委ねたのは まさに正鵠を得た判断だったと実感しました。

庭は維持管理しなければ数年 いや数ヶ月でだめになることもある。手をかけていくには まさにボランティアしかない。世界中から見に来る人に満足感を与えれるのは 「庭」がすばらしいことと きれいに「維持」されていることに他ならない。維持し続けることの大切さを痛感させられた。

ヒッドコート・マナー・ガーデン、 キフツゲート・コート・ガーデン、 シシングハースト・キャッスル・ガーデンは ほぼ同時代に庭作りを始めた。それも互いに近い場所で。庭を造った人は素人で お互いに見せ合い 話し合って作っていったのだろう。これらの庭を 数日の間に見ることが出来たことは大変勉強になりました。